Storia Siracusa

Siracusa archeologia e cultura di una città antica dott. G. Savarino vedi PDF

Siracusa, secondo la tradizione riferita da Tucidide (VI, 3,2), fu fondata nel 734/733 a.C. da un gruppo di coloni corinzi guidati da Archías. Questi apparteneva alla famiglia dei Bakchiádai, il nobile casato discendente dall’eraclide Alátas, che al tempo controllava Corinto. Allora, come raccontava Plutarco (Moralia 772 d1-773 b7), la città greca era stata colpita dalla pestilenza e dalla siccità, pertanto un suo rappresentante, Archías, fu inviato a Delfi per consultare l’oracolo. Qui, egli ricevette il chresmós dalla Pythía, secondo cui il loimós e l’auchmós sarebbero stati causati da Poseidón adirato per l’omicidio di Aktaíon figlio di Mélissos, commesso da Archías dopo essere stato respinto in amore dal giovane1 . Pertanto il colpevole, evitando di tornare a Corinto, navigò alla volta della Sicilia, dove fondò Siracusa e divenne padre di due figlie, Ortygía e Syrákousa. Le notizie tradite da Tucidide venivano confermate anche da Strabone (VI, 2,4), che oltre a ribadire l’alta cronologia della fondazione, all’incirca contemporanea di quelle tardo-geometriche di Naxos e Megara, faceva risalire la proverbiale ricchezza dei Siracusani ad una scelta del fondatore2 . Infatti, durante la consultazione oracolare precedente l’oíkisis, l’Apóllon delfico aveva chiesto a due oikistaí giunti insieme al santuario, Archías e Mýskellos, se preferissero la ricchezza o la salubrità per le proprie apoikíai. Così, al primo che aveva optato per il ploûtos venne assegnata Siracusa, mentre al secondo che aveva voluto la hygíeia fu data Crotone3 . L’assegnazione di una destinazione ai migranti da parte delfica sembrerebbe ribadita dai responsi concessi dall’oracolo ai fondatori, in cui comparivano chiare indicazioni per il riconoscimento del sito. Questa circostanza sembra emergere anche per la fondazione di Siracusa, poiché nel frammento di chresmós citato da Pausania (V, 7,3) sono riportate diverse notazioni geografiche connotanti la sede della nuova pólis, come la presenza di una fonte (Aréthousa) su un’isola della Sicilia (Ortygía) 4 . Giunti in Occidente seguendo le indicazioni delfiche, i coloni corinzi trovarono la Násos occupata dai Siculi (Tuc. VI, 3,2), con i quali ingaggiarono un’aspra lotta, conclusasi con la vittoria dei Greci, la distruzione del villaggio indigeno e la sottomissione dei nativi

Liberata l’isola, si diede avvio ad un immediato processo di conquista del territorio circostante, seguito da una prima ripartizione della terra (doríktetos gê) in campi coltivabili (chóra) ed abitato (ásty) e, all’interno di quest’ultimo, in aree pubbliche e private. La divisione degli spazi, inoltre, permise all’ecista di soddisfare i diritti degli ápoikoi, a ciascuno dei quali, in qualità di cittadino della nuova comunità, spettava un suolo edificabile (oikópedon) all’interno dell’ásty ed un lotto di terra arabile (klêros) nella chóra politiké

.A questo diritto, infatti, sembrerebbe alludere l’episodio narrato da Archiloco (ap. At. IV, 63,09-16) e relativo ad un certo Aithíops che, ancor prima di giungere nell’apoikía corinzia, avrebbe scambiato il proprio klêros per un dolce al miele. Quindi, sebbene si disponga di un numero sufficiente di notizie relative alla fondazione, risultano scarse le informazioni sul contingente coloniale, di cui purtroppo non è possibile quantificare la

consistenza numerica, nonostante che l’impresa siracusana abbia costituito una delle più rilevanti nel panorama delle fondazioni di VIII sec. a.C. Invece, qualche dato in più si possiede per l’origine dei coloni, la cui area di provenienza è rintracciabile nella Corinzia e in particolare nel distretto agricolo di Tenea (Strabo VIII, 6,22)

Il gruppo, probabilmente eterogeneo per estrazione sociale, vantava anche rappresentanti di illustri casati. Infatti, accanto ad alcuni membri del ghénos dei Bakchiádai, Pindaro (Ol. VI, 6) ricordava un esponente del gruppo degli Iamídai, la nota famiglia di indovini peloponnesiaci che esercitava lamantica presso il santuario di Zeús ad Olimpia

.

Dopo la morte del fondatore, poche notizie traspaiono dalle fonti circa l’organizzazione interna di Siracusa che, tuttavia, sembrerebbe retta da un’aristocrazia terriera. Lo sfruttamento agricolo del territorio, forse in parte coltivato dagli indigeni sottomessi, unito alla conformazione portuosa della costa permisero alla città di prosperare sin da subito. Infatti, l’abitato si espanse celermente dall’isola alla terraferma posta a nord, nella zona di Achradina. E, contemporaneamente, la chóra fu ampliata lungo la costa sud-occidentale, tanto da fondare una sub-colonia ad Eloro già alla fine dell’VIII sec. a.C. La crescita della pólis continuò inarrestabile per tutta la prima metà del secolo successivo, come dimostra la deduzione di un’altra apoikía nel 663 a.C., Akrai, nella zona montuosa ad ovest di Siracusa (Tuc. VI, 5,2). Tuttavia, il repentino sviluppo economico e demografico della colonia corinzia provocò violenti scontri all’interno del corpo civico (stáseis), culminati alla metà del VII sec. a.C. con l’espulsione della fazione perdente dei Myletídai (Tuc. VI, 5,1). Poco dopo, nel 643 a.C., un gruppo di coloni venne incaricato di fondare Casmene, un’altra subcolonia posta ad ovest di Akrai (Tuc. VI, 5,2). Invece, nel 598 a.C. fu la volta di Camarina, istituita lungo la costa meridionale della Trinakíe, per arginare l’avanzata di Gela. Ma l’apoikía, che cercò di affrancarsi dalla madrepatria subito dopo l’oíkisis ricorrendo all’aiuto dei Siculi (Tuc. VI, 5,3), fu distrutta dai Siracusani nel 553 a.C. e per poi essere ricostruita dai Geloi nel 461 a.C.

Nonostante le numerose deduzioni coloniali, l’instabilità interna di Siracusa continuò fino all’inizio del V sec. a.C, quando il popolo (dámos) alleatosi con gli schiavi (Kyllýrioi) cacciò i membri dell’aristocrazia terriera (Geomóroi), forse discendenti dai primi ápoikoi (Herod. VII, 155,2). Ma il gruppo fu reintrodotto in città nel 485 a.C., quando il Dinomenide Gélon, succeduto al tiranno di Gela Hippokratés, si impadronì di Siracusa e vi trasferì in modo coatto i Camarinesi, nonché parte dei Geloi e dei Megaresi (Herod. VII, 156,2). Così, con l’arrivo in città di nuovi residenti, l’abitato subì un’ulteriore espansione sulla terraferma dove, oltre ad Achradína, venne urbanizzato anche il quartiere di Týcha. La politica della forza attuata da Gélon proseguì di pari passo con la ricerca delle alleanze. E la strategia culminò nell’accordo stretto col tiranno di Agrigento Théron, che venne suggellato dalle nozze con la figlia di questi, Damaréte. La symmachía permise alla coalizione siceliota di sconfiggere i Cartaginesi a Himera nel 480 a.C. e quindi di rinforzare le rispettive posizioni nella Sicilia centro-orientale (Herod. VII, 165-166). Inoltre, la vittoria sui Punici rimpinguò le casse delle due póleis che, oltre al denaro, acquisirono un’ingente numero di doŷloi, destinato alla realizzazione di opere pubbliche e private. Nel 478/477 a.C. la morte improvvisa di Gélon portò a Siracusa il fratello nonché týrannos di Gela, Hiéron, sotto il quale la città aretusea perseguì la politica espansionistica, ora a scapito delle colonie calcidesi. Infatti, nel 476 a.C. fu distrutta Naxos, mentre Catania fu sostituita dalla fondazione di Aitna, popolata con Dori peloponnesiaci e siracusani. Negli anni seguenti, l’imperialismo aretuseo si rivolse all’area magno greca, dove Siracusa strinse alleanza con Locri, correndole in aiuto nel 477/476 a.C. contro Reggio. Nel 474 a.C., poi, fu la volta di Cuma che, aggredita ripetutamente dagli Etruschi, fu soccorsa dalla flotta siracusana. Così la colonia corinzia, dopo aver sconfitto i Tyrrenoí sul mare e aver preso parte alla fondazione di Napoli nel 470 a.C., si inserì legittimamente nelle dinamiche commerciali del basso Tirreno. Ma, l’affermazione di Siracusa sulla scena mediterranea fu rallentata dalla morte di Hiéron nel 467 a.C., che comportò l’ascesa al potere del partito democratico, presto impegnato a fronteggiare le mire espansionistiche di Atene in Occidente. Questa, infatti, era intervenuta nel 433/432 in soccorso di Catania e poi nel 427 a.C. in favore di Messina, ma successivamente era stata esclusa dal trattato di non ingerenza nei fatti isolani, firmato a Gela nel 424 a.C. Tuttavia, una nuova richiesta delle alleate Segesta e Leontini, minacciate rispettivamente da Selinunte e Siracusa, legittimò l’intervento ateniese in Trinakíe. Allestita una grande flotta, la metropoli attica diede inizio alla spedizione nel 415 a.C. Ma l’impresa, che era iniziata sotto infausti presagi e che procedette a fasi alterne, si concluse disastrosamente nel 413 a.C. lungo le sponde del fiume Asínaros per opera dei Siracusani guidati da Hermokrátes (Tuc. VI-VII). Questi, dopo la vittoria, fu destituito dal partito popolare ed esiliato, mentre nel 409/408 a.C. l’esercito cartaginese distruggeva i principali centri ellenici della Sicilia occidentale, Selinunte e Himera (Diod. XIII, 57-62). Allora il condottiero siracusano, dopo avere intrapreso una serie di scorrerie nell’eparchía punica, tentò di rientrare in patria, ma cadde in battaglia con alcuni seguaci. Fra quanti erano riusciti a salvarsi vi era un certo Dionýsios che, approfittando dell’incalzante minaccia punica concretizzata dalla distruzione di Agrigento nel 406 a.C., si fece proclamare generale unico con pieni poteri (strategós autokrátor). Ma, nonostante ciò, non riuscì ad avere la meglio sugli avversari che, dopo aver preso Gela e Camarina, posero l’assedio a Siracusa. Tuttavia, la città riuscì a salvarsi grazie ad un’epidemia scoppiata nell’esercito nemico che, comunque, conservava i propri possedimenti nell’ovest elimo e sicano (Diod. XIII, 114).

La fine dello scontro, oltre a consolidare la posizione politica di Dionýsios, diede modo allo strategós di erigere una cittadella fortificata (tyranneîa) in Ortigia, di potenziare le difese di Siracusa e di preparare una grande offensiva in area punica, conclusasi con la resa di Erice e con la distruzione di Mozia nel 397 a.C. (Diod. XIV, 47-53). Allora, Cartagine rispose prontamente all’attacco con una marcia sulla Sicilia orientale e con un blocco di Siracusa, terminato nel 396 a.C. con una nuova pestilenza dilagata fra le milizie assedianti (Diod. XIV, 70-75). Ma, gli scontri continuarono fino al 392 a.C., quando con un trattato venne sancita la libertà delle città greche da Cartagine e la pertinenza di quelle sicule a Dionýsios (Diod. XIV, 96). Pacificata la situazione in patria, il generale siracusano rivolse l’attenzione alla penisola italica. Qui, infatti, dopo aver distrutto Hipponion e Medma nel 396 a.C., rinsaldò i propri rapporti con Locri attraverso le nozze con una nobile locale, Dorís. Forte di questa alleanza, Dionýsios mosse guerra alla Lega Italiota, che sconfisse presso il fiume Elléporos nel 389/388 a.C., successivamente distrusse Caulonia ed infine assoggettò Reggio (Diod. XIV, 103-106). Contemporaneamente, inoltre, promosse una serie di fondazioni coloniali lungo le sponde dell’Adriatico, istituendo Ancona ed Adria in area etrusco-piceno-venetica (Strabo V, 1,8; 4,2) e Lisso in territorio illirico (Diod. XIV, 13). Dopo essersi imposto in Magna Grecia, nel 368 a.C. il siracusano tornò all’attacco dei Cartaginesi in Sicilia, ma fu costretto a chiedere la pace e concedere Selinunte con i territori ad ovest del fiume Halykós (Diod. XV, 17). L’anno seguente, poi, il týrannos lanciò una nuova offensiva ai Punici, durante la quale tuttavia trovò la morte10 . Così, il potere a Siracusa fu assunto dal figlio, Dionýsios II, che pose fine alla guerra accordandosi con i nemici. Il governo del nuovo dinasta dapprima fu improntato alla moderazione, grazie ai consigli di Platone che al tempo dimorava in città. Ma il filosofo, già ospite del padre nel 389/388 a.C., fu espulso dal giovane sovrano per due volte, dopo essere stato coinvolto ingiustamente nella congiura ordita da un suo allievo, Díon. Questi, dopo essere stato esiliato nel 361 a.C., fece ritorno in città con un piccolo contingente, bloccando il tiranno in Ortigia (Plut., Dio). Ma, problemi sorti in seno agli assedianti portarono Díon a lasciare nuovamente la pólis e a rifugiarsi a Leontini, da dove infine fu richiamato, costringendo Dionýsios II alla resa11. Poi, impadronitosi del potere, venne assassinato nel 354 a.C. permettendo al sovrano di rientrare in città nel 346 a.C., dopo quasi un decennio di instabilità interna che vide succedersi al potere Kállippos, Hipparînos e Nysaîos. Il ritorno del regime non fu salutato favorevolmente dai Siracusani, che chiamarono in soccorso un compagno di Díon, Hikétas, di stanza a Leontini. Quest’ultimo chiese l’intervento di Corinto, che nel 344 a.C. inviò una spedizione capitanata da Timoléon (Diod. XVI, 68-69). Il condottiero corinzio, dopo essere sbarcato a Tauromenio, puntò dritto su Siracusa, dovendo scontrarsi dapprima con Hikétas che, assediato Dionýsios in Ortigia, vedeva in lui un ostacolo alla propria candidatura come týrannos. Sconfitto l’avversario, Timoléon raggiunse la pólis, dove trattò la resa di Dionýsios II. Ma frattanto i Cartaginesi, alleatisi con Hikétas, strinsero d’assedio Ortigia che, tuttavia, fu liberata da Timoléon nel 343 a.C. grazie ad un nuovo accordo con Hikétas. Infine, allontanato ogni pericolo da Siracusa, il corinzio demolì i simboli del potere assoluto, abbattendo le fortificazioni ed i tyranneîa costruiti da Dionýsios I sull’isola. La politica anti-tirannica ed anticartaginese perseguita dallo stratega comportò una nuova reazione dei Punici, che nel 339 a.C. inviarono una spedizione in Sicilia, conclusasi con un’epocale sconfitta presso il fiume Krimisós (Plut., Tim., 28-29). Ristabilita la pace, Timoléon diede avvio ad un riassetto del territorio, promuovendo la rifondazione o il ripopolamento delle póleis greche. Tuttavia, poco dopo la sua morte si innescarono nuovi conflitti interni, che divisero Siracusa in due fazioni. A capo del partito popolare si impose un certo Agathoklês che, dopo essere stato eletto strategós autokrátor, nel 316 a.C. mise sotto accusa il consiglio cittadino dei Seicento costituito dagli oligarchici (Diod. XIX, 9). Assunto il potere, nel 311 a.C. mosse guerra contro i Punici ma, sconfitto nei pressi dei Gela, fu respinto e intrappolato a Siracusa (Diod. XIX, 107-110). Pertanto, per togliere il blocco alla città, nel 310 a.C. decise di portare guerra in Africa, dove in principio riscosse numerosi successi. Ma, richiamato in Sicilia da una nuova spedizione nemica, lasciò in Libýa buona parte delle truppe al comando del figlio Archágathos. Respinto l’attacco congiunto di Cartaginesi ed Agrigentini, salpò nuovamente alla volta dell’Africa, dove il primogenito era stato duramente sconfitto. Infatti, al suo arrivo la situazione era tanto compromessa da spingerlo ad abbandonare l’esercito al proprio destino e a firmare la pace con Cartagine nel 306 a.C. Ristabilito il potere a Siracusa, nel 305 a.C. egli assunse il titolo di basiléus e nel decennio successivo pose mano alla conquista della Magna Grecia. Inoltre, strinse accordi con le potenze del mondo ellenistico, suggellati nel 300 a.C. dalle nozze con Theoxéna, figlia del sovrano lagide Ptolemaîos I Sotér e cinque anni dopo da quelle della propria figlia Lánassa con Pýrros re d’Epiro. Tuttavia, quest’ultima unione non risultò duratura, terminando già nel 291 a.C. con il divorzio dei coniugi ed il matrimonio della principessa siracusana con il sovrano macedone, Demétrios I Poliorketés. Nel 289 a.C. Agathoklês, in punto di morte, sciolse la basileía e fece ripristinare il regime democratico, che tuttavia fu messo in pericolo da alcuni dei suoi mercenari, gli italici Mamertini. Allora, per difendere la città, Hikétas assunse la strategia autocratica e cacciò i misthophóroi che, nel 287 a.C. occuparono Messina (Diod., XXI, 18). Terminata la tirannide, nel 280/279 a.C. la città fu dilaniata dalla stásis, placata soltanto da una nuova minaccia punica, che si fece incalzante con l’assedio della pólis. Pertanto, questa decise di ricorrere all’intervento di Pýrros che, sbarcato in Sicilia nel 278 a.C., riuscì a conquistare rapidamente la parte occidentale dell’isola, con l’esclusione della sola Lilibeo (Diod. XXII, 7-10). Tuttavia, gli onerosi tributi richiesti dall’epirota portarono gli alleati a defezionare, costringendo quindi il condottiero ad abbandonare l’impresa nel 276 a.C. Frattanto, sulla scena politica siracusana si era imposto un nuovo generale, Hiéron II, che nel 275 a.C. divenne strategós autokrátor. Inoltre, le profonde trasformazioni che avevano alterato il quadro politico della Magna Grecia all’inizio del III sec. a.C. videro una potenza nascente, Roma, coinvolta nelle vicende dell’estrema penisola italica. Così, nel 270/269 a.C., l’Urbs si schierò contro le efferatezze compiute dai soldati campani fatti insediare a Reggio, ricevendo il supporto di una Siracusa già attiva contro i Mamertini di Messina. Quindi, i soldati di Mamers furono sconfitti presso il fiume Logganós da Hiéron II, che allora assunse il titolo di basiléus. L’incalzare delle truppe siracusane, poi, spinse i mercenari italici a chiedere l’intervento di Cartagine, che rispose prontamente ponendo una guarnigione nella città dello Stretto. Ma, la convivenza fra i due gruppi non durò a lungo, poiché poco dopo i Mamertini passarono a Roma con una formale deditio in fidem.

L’occupazione di Messina da parte dei Romani nel 264 a.C. portò allo scoppio della I Guerra Punica, che fu seguito immediatamente dall’alleanza di Cartagine con Siracusa. Tuttavia, la veloce avanzata dei Quirites e l’assedio posto alla città aretusea nel 263 a.C. consigliarono Hiéron II di trattare la pace, che gli costò un indennizzo finanziario (Diod. XXIII, 4). La fine dello scontro nel 241 a.C., liberando la Sicilia dall’elemento punico, ne vide la sottomissione a quello romano che, però, riconobbe l’esistenza del regno siracusano. Inoltre, nello stesso anno, Hiéron II associò al potere il figlio Gélon II che, nel 233/232 a.C., prese in sposa la figlia di Pýrros II d’Epiro, Nereîs. La stabilità interna dello stato e la creazione di un sistema fiscale equo permisero alla basileía siceliota di prosperare e di mantenere ancora un ruolo di spicco nelle vicende del Mediterraneo. Tuttavia, la situazione era destinata a precipitare nel giro di qualche anno. Infatti, dopo la creazione della provincia Sicilia nel 227 a.C. e in seguito alla morte di Hiéron II avvenuta nel 215 a.C., le tensioni interne sfociarono in una spaccatura della città-stato che portò alla ribalta il partito popolare filo-cartaginese, capitanato dal legittimo erede al trono Hierónymos, figlio di Gélon II. Infatti il giovane, dopo aver sancito un’alleanza con Cartagine, avanzò con il proprio esercito fino a Leontini, dove venne assassinato nel 214 a.C. da alcuni membri del partito oligarchico filo-romano (Liv. XXIV, 6-7). A quel punto in città fu proclamata la repubblica e venne ricucita l’alleanza con Roma che, tuttavia, non durò a lungo a causa di due fratelli saliti alla ribalta della scena politica locale, Hippokrátes e Epikýdes. Questi, cartaginesi ma di origine siracusana, si adoperarono per ribaltare la situazione, fomentando nuove sollevazioni anti-romane. Infatti il primo, recatosi a Leontini ed intrapresa una serie di scorrerie in territorio provinciale, suscitò la violenta reazione del console M. Claudius Marcellus, che conquistata la città massacrò parte della popolazione (Liv. XXIV, 29-30). Da lì, poi, Hippokrátes raggiunse Siracusa dove, con l’aiuto di Epikýdes e dei popolari, riuscì a prendere il potere in città chiudendo le porte ai Romani. Questi risposero nel 213 a.C. ponendo sotto assedio la pólis, che però riuscì a resistere fino al 212/211 a.C. grazie ai sistemi difensivi progettati dal fisico Archimédes. Infine, l’ultimo baluardo della resistenza arroccatosi in Ortigia cadde per tradimento (Liv. XXV, 30,7) e così la città ed il territorio entrarono a far parte della provincia romana, di cui Siracusa divenne capitale. Sulla Násos, trasformata in cittadella, fu vietata la residenza ai polîtai (Cic., In Verrem II, V,98), mentre vi fu collocata la sede del governatore provinciale (praetor), ora ospitata nella reggia di Hiéron II (Cic., In Verrem II, V,30; II, V,145). La presa della città, oltre al controllo dell’intera Sicilia, fruttò a Roma un ingente bottino, costituito soprattutto da opere d’arte, che arricchirono i luoghi pubblici dell’Urbe (Liv. XXV, 40,1-2; Plut., Marc. 21,1). Però, nonostante le spoliazioni e la perdita di quel ruolo primario svolto fino ad allora nel Mediterraneo, Siracusa rimase il principale centro di propagazione della koiné culturale ellenistica in ambito siciliano. L’importanza della pólis nel quadro provinciale la sottopose a nuovi attacchi durante la prima guerra servile, scoppiata in Sicilia nel 135 a.C. e protrattasi fino al 132 a.C. per le condizioni disumane a cui gli schiavi erano sottoposti (Diod. XXXIV, 2,1-9). Sulla prosperità di Siracusa, poi, si abbatté l’avidità del propraetor G. Verres, che governò la provincia fra il 73 ed il 71 a.C. e che l’anno seguente fu condannato per concussione grazie all’accusa sostenuta da Cicerone che aveva svolto l’istruttoria in Trinacria nel 70

La situazione in cui versava l’isola fu aggravata ulteriormente dalle devastazioni inferte da Sextus Pompeius che, iniziate nel 43 a.C., cessarono soltanto nel 36 a.C. con la vittoria di M. Vipsanius Agrippa a Nauloco. Pertanto, per arginare la crisi dilagante, Ottaviano Augusto decise di dedurre una colonia romana a Siracusa nel 21 a.C., ricostruendo la parte dell’antica metropoli prossima ad Ortigia, (Str. VI, 2,4). Durante la prima età imperiale, il ruolo di capitale provinciale svolto dalla città fu sottolineato dalla costruzione o dal restauro di edifici monumentali, destinati ad attività ludico-celebrative e religiose12. Poi, a partire dal III e soprattutto nel IV sec. d.C., l’importanza della pólis crebbe grazie al suo porto, che divenne uno dei principali caricatori dell’annona romana, nonché uno degli scali più frequentati lungo le rotte fra la penisola italica e le coste meridionali ed orientali del Mediterraneo13. Tali attività, che fecero giungere a Siracusa numerosi negotiatores de oriente venientes, rinfoltirono anche le comunità giudaica e cristiana già presenti nei suoi quartieri periferici14 . Tuttavia, le attività commerciali oltre ai mercatores ed ai navicularii richiamarono l’attenzione dei Franchi che, intorno al 280 d.C., sferrarono un duro attacco contro il caput provinciae Siciliae (Zos., Hist. Nova I, 71,2)15 . Due secoli dopo, fu la volta delle scorrerie vandale effettuate nel 438, nel 440, nel 455, poi ad anni alterni fra il 461 ed il 465 e ancora nel 468. A questa, infine, tennero dietro la caduta dell’Impero Romano d’Occidente nel 476 e la conquista gota della Sicilia avviata nel 487. Il controllo dell’isola rimase in mano barbarica fino al 535, quando il generale bizantino Belisários, cacciati i Goti, annesse la Sicilia all’Impero Romano d’Oriente (Procop., Bellum Gothicum V, 5,12)16. E, anche sotto la nuova dominazione, Siracusa mantenne un ruolo primario, divenendo capitale del théma istituito alla fine del VII sec., dopo la riforma attuata dall’imperatore Heráklios I nella prima metà dello stesso secolo17 . La centralità di Siracusa nello scacchiere bizantino venne rimarcata nel 663 col trasferimento in città della sede imperiale voluto da F. Heraclius Constans II. La scelta del basiléus, volta a contrastare l’espansionismo arabo lungo il Mediterraneo, fu dettata da considerazioni logistiche quali la posizione geografica della Sicilia, posta al centro delle rotte che solcavano il Mare Nostrum, nonché dalla grande disponibilità economica, basata sulla produzione del grano, ora divenuto fondamentale dopo la conquista musulmana dell’Egitto nel 646. Tuttavia, il peso fiscale esercitato sulle province occidentali e soprattutto sui grandi latifondisti di Africa, Calabria, Sardegna e Sicilia diede vita ad una congiura, conclusasi nel 668 con l’uccisione di Costans II ed il ritorno della capitale a Costantinopoli18 . Fallita l’impresa dell’imperatore, la presenza araba lungo le coste settentrionali dell’Africa divenne sempre più massiccia, sfociando nella fondazione di Qayrawān nel 670 e nella presa di Cartagine nel 695. Allora, le scorrerie islamiche contro le coste della Sicilia cominciarono ad infittirsi, costringendo i Siracusani a barricarsi dentro Ortigia. Gli attacchi si susseguirono con celerità, anche se le cronache arabe ricordano soltanto un’incursione nel 705 ed un più grave assalto nel 744, che portò i Maomettani tanto vicino alle mura della città da permettere al loro comandante, ‛Abd ‘arRahmān, di percuoterne le porte con la spada19. La drammatica situazione in cui versava il théma siciliano era destinata a precipitare quando agli attacchi esterni si sommarono le tensioni interne. Infatti, gli anni 717 e 781 videro i rappresentanti locali dell’imperatore impegnati in moti di secessione nei confronti del potere centrale, che però riuscì a sedare le rivolte con facilità. Tuttavia, l’ordine ristabilito dal basiléus risultò effimero già dopo un cinquantennio, quando nel 826 un certo Kostantínos, assunta la carica di stategós, venne in rotta con un ufficiale della flotta, Euphémios. Questi, col sostegno delle proprie truppe, occupò Siracusa e uccise Kostantínos, quindi si proclamò imperatore e assegnò ai propri fautori il controllo di diverse toŷrmai. Ma, poco dopo, uno degli ufficiali, Balātah, si ribellò al nuovo sovrano, infliggendogli una dura sconfitta. Quindi Euphémios, per riconquistare il potere, raggiunse l’Ifriqīya musulmana e chiese l’intervento degli Arabi20 . Questi, retti dall’emiro aglabita Ziādat Allāh, decisero di rispondere all’appello inviando una spedizione guidata da un giudice islamico, il qādi Άsad ‘ibn ‘al-Furāt. L’esercito degli Agareni, salpato da Susa il 14 giugno dell’827, sbarcò il 17 dello stesso mese nei pressi di Mazara e da qui mosse alla volta della Sicilia orientale. Giunti a Siracusa, gli Arabi si accamparono presso le latomie e posero sotto assedio la città che, tuttavia, riuscì a salvarsi grazie ad un’epidemia scoppiata fra le fila dei nemici. Pertanto, l’offensiva saracena fu rivolta verso le restanti parti della Sicilia dove, nell’arco di un cinquantennio, furono sottomesse numerose comunità. Dopo alcune scorrerie mosse negli anni ’60, Siracusa fu nuovamente aggredita dagli islamici nell’estate dell’877. Allora le milizie, sotto il comando del generale Giāfar ‘ibn Muhāmmad, posero il proprio quartiere generale nella basilica paleocristiana di S. Giovanni in Achradina e diedero inizio ad un lungo assedio, che alle tradizionali tecniche ossidionali univa le più recenti innovazioni poliorcetiche. Durante i mesi successivi i Siracusani, rinchiusi fra le mura di Ortigia, cercarono di resistere strenuamente, nonostante fossero isolati da terra e da mare. Ma, con l’arrivo della primavera e con l’infittirsi degli attacchi nemici, il baluardo posto lungo il porto venne parzialmente distrutto insieme ad un tratto della mura contigue. Infine, il 21 maggio dell’878 la torre contro cui erano stati concentrati gli attacchi cadde, permettendo agli Arabi di espugnare la città. Questa dapprima fu sottoposta al sacco, che fruttò un’enorme bottino e poi, abbattute le fortificazioni, fu data alle fiamme. La caduta di Siracusa permise di ridisegnare la geografia politica della Sicilia che, dopo essere stata inclusa nel regno islamico (Dār al-Islām), aveva assurto a propria capitale Palermo nell’831. Il controllo del territorio fu mantenuto saldamente fino al 1038, quando le forze bizantine capitanate da Geórgios Maniákes riconquistarono Siracusa con gran parte della Sicilia. Tuttavia, nel 1040 gli Arabi ripresero il controllo dell’isola, per poi perderlo definitivamente nel 1061 con l’arrivo dei Normanni, chiamati dal comandante (qā’id) di Siracusa, ‘Ibn ath-Thūmna, per contrastare il governatore di Catania ‘Ibn al-Maklāti22. I Normanni, che conquistarono Siracusa nel 1086, le riconfermarono il ruolo secondario svolto già durante il periodo arabo, sebbene ne avessero favorito i commerci con le repubbliche marinare della penisola italiana. Successivamente, fra il regno di Enrico VI di Svevia e la minorità di Federico II, la città fu in balia degli scontri fra Genovesi e Pisani. Ma, tornata sotto il diretto controllo dello Stupor mundi non oltre il 1221, cominciò a prosperare grazie alla ricchezza del territorio ed alla convenienza del porto, ora difeso dal Castello Maniace posto a guardia del suo ingresso. La storia della città continuò in sordina sotto gli Angioini, per poi tornare a nuovo splendore con gli Aragonesi23. Infatti questi, nonostante avessero mantenuto la capitale del regno a Palermo, nel XV sec. stabilirono a Siracusa la sede della Camera reginale, una signoria feudale istituita nel Duecento come dote delle regine. Così, il nuovo rango garantì alla città agevolazioni e privilegi, che contribuirono all’arricchimento di famiglie già facoltose. Tuttavia, la conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi guidati da Mehmēt II Fātih nel 1453 diede inizio ad una profonda trasformazione dello scenario internazionale, ora caratterizzato dalla spinta ottomana contro i confini orientali dell’Europa. Infatti, a partire dagli anni ’20 del secolo successivo, il sultano Sulaimāhn II Qanūni promosse una serie di campagne militari che portarono al controllo della penisola balcanica e, lungo il Mediterraneo, all’occupazione di Rodi nel 1522 ed alla presa di Tunisi da parte dell’ammiraglio Khāir ad-Dīn, detto il Barbarossa, nel 1533. Allora, per contrastare l’avanzata barbaresca, l’imperatore Carlo V pose mano ad un grande progetto di fortificazione del regno, che fece di Siracusa la “chiave” del sistema difensivo aragonese. Quindi, abolita la Camera reginale nel 1536, la città passò al regio demanio, che a partire dal 1537 intraprese la realizzazione di bastioni e fossati lungo il fronte settentrionale di Ortigia24 . I lavori si protrassero fino al terzo quarto del Cinquecento, ma furono portati a compimento solo negli anni ’70 del secolo successivo, forse in risposta ad una nuova minaccia preconizzata dalla conquista turca di Creta, ora sancita dalla Pace di Candia del 167125 . Oltre alla realizzazione delle opere difensive, la seconda metà del XVI sec. vide l’arrivo in città di diversi ordini religiosi, che contribuirono alla trasformazione dell’impianto urbano con la creazione di chiese e di complessi monastici26 . Nei due secoli successivi, poi, Siracusa mantenne quel ruolo di fortezza che ne impedì lo sviluppo, tenendo imprigionato l’abitato all’interno delle mura, anche dopo i gravi disastri causati dal terremoto del 1693. Ma, successivamente, con l’arrivo dei Savoia in Sicilia e la realizzazione dello Stato unitario nel 1861, la città aretusea vide inaugurare un nuovo periodo della propria storia. Infatti, venute meno le necessità difensive, Siracusa assurse a centro primario nella realtà locale. Tale funzione, poi, fu rimarcata fra il 1920 ed il 1942 quando, sotto il regime fascista, Siracusa divenne uno dei porti più attivi nelle operazioni coloniali del Ventennio. Pertanto, le grandi aspettative littorie si tradussero in un’intensa attività edilizia che, sfregiando il volto medioevale della città, ebbe come unico imperativo categorico la “bonifica”. Così, al “risanamento” realizzato a scapito di interi quartieri del centro storico fece da pendant la “valorizzazione” dei monumenti antichi che, estrapolati dai loro contesti, erano ora incaricati di rievocare la grandezza dell’antica Siracusa e di annunciare quella moderna veicolata dal fascismo.

Storia di Siracusa post unitaria

1870-1880 Primi interventi post-unitari Studi e ricerche di carattere igienico sanitario, compiuti in questi anni, sono concordi nell’affermare l’insalubrità di Ortigia, nell’individuare nei suoi pozzi, nei suoi vicoli, nelle case umide e malsane addossate alle mura, l’origine delle epidemie e delle malattie infettive. Le demolizioni lungo le mura spagnole e negli spazi urbani più degradati appiono come l’unico e sicuro antidoto al colera, alla tisi, alla tubercolosi. In quegli anni, sorsero il Teatro Comunale, la Prefettura, l’Ospedale Civile e il Museo Archeologico, insediandosi sul perimetro di vecchi conventi e di chiese prossime al crollo per la carenza manutentiva. Così caddero sotto i colpi del piccone la Chiesa e il Convento dell’Annunziata, il Monastero di Santa Maria delle Monache, la Chiesa di San Rocco, ecc.. Anche fuori le mura si diede corso al rinnovamento dell’immagine urbana: l’edificazione della Dogana è di questi anni 1871 S’ inaugura la Ferrovia. Un tracciato in gran parte in trincea, scavato nel vivo masso di Acradina, collegò Siracusa a Catania e quindi al resto della nazione. La cintura ferroviaria, con la sua grande ansa parallela alla linea della costa, fu un errore senza pari e ha creato, per oltre un secolo, una frattura urbanistica che resta insanabile. La posizione della Stazione Ferroviaria indicò la direzione di quel rettifilo che, con l’abbattimento della Piazza D’Armi, qualche decennio dopo, sembrò apparire come la vera nota di modernità europea attuata a Siracusa.

1870-1880 Primi interventi post-unitari Studi e ricerche di carattere igienico sanitario, compiuti in questi anni, sono concordi nell’affermare l’insalubrità di Ortigia, nell’individuare nei suoi pozzi, nei suoi vicoli, nelle case umide e malsane addossate alle mura, l’origine delle epidemie e delle malattie infettive. Le demolizioni lungo le mura spagnole e negli spazi urbani più degradati appiono come l’unico e sicuro antidoto al colera, alla tisi, alla tubercolosi. In quegli anni, sorsero il Teatro Comunale, la Prefettura, l’Ospedale Civile e il Museo Archeologico, insediandosi sul perimetro di vecchi conventi e di chiese prossime al crollo per la carenza manutentiva. Così caddero sotto i colpi del piccone la Chiesa e il Convento dell’Annunziata, il Monastero di Santa Maria delle Monache, la Chiesa di San Rocco, ecc.. Anche fuori le mura si diede corso al rinnovamento dell’immagine urbana: l’edificazione della Dogana è di questi anni 1871 S’ inaugura la Ferrovia. Un tracciato in gran parte in trincea, scavato nel vivo masso di Acradina, collegò Siracusa a Catania e quindi al resto della nazione. La cintura ferroviaria, con la sua grande ansa parallela alla linea della costa, fu un errore senza pari e ha creato, per oltre un secolo, una frattura urbanistica che resta insanabile. La posizione della Stazione Ferroviaria indicò la direzione di quel rettifilo che, con l’abbattimento della Piazza D’Armi, qualche decennio dopo, sembrò apparire come la vera nota di modernità europea attuata a Siracusa.

1874 Si approva il Regolamento di Ornato Pubblico. L’Amministrazione Comunale si dota di un Regolamento di Ornato Pubblico che con la funzione di stabilire i criteri del Piano Generale di ingrandimento e sistemazione dell’abitato, di vigilare sull’allargamento o modificazione delle piazze, vie, viali e passeggiate, e altresì stabilire i criteri relativi alle concessioni per fabbricare. Il Regolamento stabiliva altezze e caratteristiche compositive dei fabbricati, sindacava sulle scialbature e sui colori degli intonaci. Dettava condizioni persino per gli infissi, per i ferri battuti delle ringhiere e per i lastricati. Lo spirito principale del Regolamento fu quello di favorire le demolizioni e l’art. 35 lo conferma chiaramente: tuttavolta che dal Consiglio Comunale sarà decretata l’ampliazione o rettificazione di pubbliche piazze, vie o passeggiate o la formazione di altre nuove ai termini d’un piano rivestito delle volute approvazioni, i proprietari saranno tenuti a cedere l’area dei fabbricati cadenti in demolizione e gli immobili che vi si trovano, mediante indennità a tenore della legge di espropriazione.

1865-1885 Abbattimento delle fortificazioni e interramento dei fossati. L’inaugurazione degli abbattimenti, finalizzati al rinnovamento dell’immagine urbana destinata così a perdere i suoi connotati medievali e rinascimentali, avviene nel 1865 ad opera del Sindaco del tempo Gaetano Adorno il quale fece demolire il Bastione del Collegio per la creazione del Passeggio sulla Marina. Si proseguì, intorno al 1870, demolendo il Forte San Giacomo in fondo a Via delle Maestranze. Nell’Agosto del 1877 fu presentato un rapporto al governo piemontese che chiedeva lo svincolo della città dalle servitù militari. Non passò molto tempo perché la richiesta venisse accolta; infatti nel 1885 si iniziò senza alcuna remora, l’opera di distruzione della Piazza D’Armi, delle porte monumentali, dei bastioni e di ogni altra opera militare. Con i materiali di risulta si colmarono i fossati, si riempirono le paludi Pantanelli. Si salvò solo il Fossato della Mezzaluna, l’attuale Darsena. Per il resto nemmeno l’antica Porta di Ligne fu risparmiata; infatti, restò in piedi fino ai primi anni di questo secolo. 1883 Viene pubblicata la Topografia Archeologica di Siracusa. Saverio Cavallari pubblica la Topografia Archeologica di Siracusa e con l’ausilio dell’Ing. Cristoforo Cavallari segna sulle mappe riferite alla terraferma nel comprensorio aretuseo ogni minima traccia della classicità: templi, sepolcreti, acquedotti, fortificazioni, strade, ecc.. Se i futuri progettisti dell’espansione urbana di Siracusa avessero guardato e rispettato le indicazioni rigorose contenute in quel rilievo, oggi i resti della classicità non si troverebbero mortificati dall’asfalto o distrutti dalla gigantesca griglia in ferro-cemento della città selvaggia, caotica, irrazionale che dall’Acradina all’Epipoli, da Tiche alla Neapolis calpesta e cancella il nostro passato. La topografia del Cavallari traccia quelle strade di campagna che oggi sono diventate arterie cittadine e segna anche antiche ville e umili casolari oggi in gran parte distrutti e in pochi casi incastrati nella morsa del cemento. Si vedano in tal senso il Palazzo dei Gargallo verso Santa Panagia, la Villa dei Danieli lungo l’attuale Scala Greca.

1865-1885 Abbattimento delle fortificazioni e interramento dei fossati. L’inaugurazione degli abbattimenti, finalizzati al rinnovamento dell’immagine urbana destinata così a perdere i suoi connotati medievali e rinascimentali, avviene nel 1865 ad opera del Sindaco del tempo Gaetano Adorno il quale fece demolire il Bastione del Collegio per la creazione del Passeggio sulla Marina. Si proseguì, intorno al 1870, demolendo il Forte San Giacomo in fondo a Via delle Maestranze. Nell’Agosto del 1877 fu presentato un rapporto al governo piemontese che chiedeva lo svincolo della città dalle servitù militari. Non passò molto tempo perché la richiesta venisse accolta; infatti nel 1885 si iniziò senza alcuna remora, l’opera di distruzione della Piazza D’Armi, delle porte monumentali, dei bastioni e di ogni altra opera militare. Con i materiali di risulta si colmarono i fossati, si riempirono le paludi Pantanelli. Si salvò solo il Fossato della Mezzaluna, l’attuale Darsena. Per il resto nemmeno l’antica Porta di Ligne fu risparmiata; infatti, restò in piedi fino ai primi anni di questo secolo. 1883 Viene pubblicata la Topografia Archeologica di Siracusa. Saverio Cavallari pubblica la Topografia Archeologica di Siracusa e con l’ausilio dell’Ing. Cristoforo Cavallari segna sulle mappe riferite alla terraferma nel comprensorio aretuseo ogni minima traccia della classicità: templi, sepolcreti, acquedotti, fortificazioni, strade, ecc.. Se i futuri progettisti dell’espansione urbana di Siracusa avessero guardato e rispettato le indicazioni rigorose contenute in quel rilievo, oggi i resti della classicità non si troverebbero mortificati dall’asfalto o distrutti dalla gigantesca griglia in ferro-cemento della città selvaggia, caotica, irrazionale che dall’Acradina all’Epipoli, da Tiche alla Neapolis calpesta e cancella il nostro passato. La topografia del Cavallari traccia quelle strade di campagna che oggi sono diventate arterie cittadine e segna anche antiche ville e umili casolari oggi in gran parte distrutti e in pochi casi incastrati nella morsa del cemento. Si vedano in tal senso il Palazzo dei Gargallo verso Santa Panagia, la Villa dei Danieli lungo l’attuale Scala Greca.

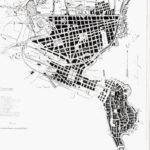

1885 Piano Regolatore per l’ampliamento di Siracusa nella zona dei fortilizi. Approvato il 4 Dicembre del 1885, il Piano Regolatore per l’ampliamento di Siracusa nella zona dei fortilizi viene elaborato dall’Ing. Gioacchino Majelli, dall’Ing. Luigi Scrofani, dall’Ing. Gaetano Cristina e dall’Ing. Luciano Storaci. Il piano programma la nascita del rettifilo, l’eliminazione dei fossati, la nascita di un impianto urbanistico a scacchiera sul perimetro dell’antica Piazza D’Armi. Il progetto prevedeva altresì la nascita del quartiere a isolati quadrangolari tra la Piazza Mazzini e la Riva Nazario Sauro. Per Ortigia era previsto, ma non attuato, lo sventramento della Graziella e della Spirduta con la realizzazione di due assi trasversali: uno concepito come prolungamento del rettifilo, l’altro finalizzato alla creazione di un collegamento diretto tra la Via delle Maestranze e la Via Vittorio Veneto. Nella contrada Pozzo Ingegnere il piano prevedeva la nascita di una piazza circolare utile a convogliare le arterie provenienti da diverse direzioni: dalla Stazione Ferroviaria e da Floridia, da Noto, da Catania. Ancora oggi la piazza, dedicata a Marconi, è nel suo antico disegno e assolve alle stesse funzioni per cui fu progettata. Nella relazione di accompagnamento si pregava il Consiglio Comunale di non crearsi ulteriori problemi, poiché, quando fosse urbanizzato tutto lo spazio che si sarebbe ricavato dalla demolizione delle fortificazioni, si sarebbero potuti benissimo occupare la Piazza D’Armi e anche gli orti. Tra i consiglieri del tempo, in molti sostenevano che nel redigere un piano regolatore, si dovessero considerare i bisogni di un prossimo futuro. 1888 Viene attivata la corrente elettrica. Siracusa come altre città d’Europa, conosce l’energia elettrica. Scompaiono quindi gli antichi sistemi di illuminazione pubblica e, finalmente, in Ortigia e nelle poche strade immediatamente fuori le mura arriva il segno della modernità: la luce elettrica. La centrale, con tutti i suoi ingombranti macchinari, nasce nell’attuale zona umbertina. Si tratta di uno stabilimento che oggi ha tutta la dignità per essere considerato monumento dell’archeologia industriale.

1885 Piano Regolatore per l’ampliamento di Siracusa nella zona dei fortilizi. Approvato il 4 Dicembre del 1885, il Piano Regolatore per l’ampliamento di Siracusa nella zona dei fortilizi viene elaborato dall’Ing. Gioacchino Majelli, dall’Ing. Luigi Scrofani, dall’Ing. Gaetano Cristina e dall’Ing. Luciano Storaci. Il piano programma la nascita del rettifilo, l’eliminazione dei fossati, la nascita di un impianto urbanistico a scacchiera sul perimetro dell’antica Piazza D’Armi. Il progetto prevedeva altresì la nascita del quartiere a isolati quadrangolari tra la Piazza Mazzini e la Riva Nazario Sauro. Per Ortigia era previsto, ma non attuato, lo sventramento della Graziella e della Spirduta con la realizzazione di due assi trasversali: uno concepito come prolungamento del rettifilo, l’altro finalizzato alla creazione di un collegamento diretto tra la Via delle Maestranze e la Via Vittorio Veneto. Nella contrada Pozzo Ingegnere il piano prevedeva la nascita di una piazza circolare utile a convogliare le arterie provenienti da diverse direzioni: dalla Stazione Ferroviaria e da Floridia, da Noto, da Catania. Ancora oggi la piazza, dedicata a Marconi, è nel suo antico disegno e assolve alle stesse funzioni per cui fu progettata. Nella relazione di accompagnamento si pregava il Consiglio Comunale di non crearsi ulteriori problemi, poiché, quando fosse urbanizzato tutto lo spazio che si sarebbe ricavato dalla demolizione delle fortificazioni, si sarebbero potuti benissimo occupare la Piazza D’Armi e anche gli orti. Tra i consiglieri del tempo, in molti sostenevano che nel redigere un piano regolatore, si dovessero considerare i bisogni di un prossimo futuro. 1888 Viene attivata la corrente elettrica. Siracusa come altre città d’Europa, conosce l’energia elettrica. Scompaiono quindi gli antichi sistemi di illuminazione pubblica e, finalmente, in Ortigia e nelle poche strade immediatamente fuori le mura arriva il segno della modernità: la luce elettrica. La centrale, con tutti i suoi ingombranti macchinari, nasce nell’attuale zona umbertina. Si tratta di uno stabilimento che oggi ha tutta la dignità per essere considerato monumento dell’archeologia industriale.

Ortigia 1889 Viene costruito il mercato coperto. Il progetto del mercato e la direzione dei lavori vengono affidati all’Ing. Capo del Comune Edoardo Troja. I lavori proseguono fino al 1900. La costruzione, accanto all’Apollonion, sorge secondo i criteri di una moderna tipologia con il corretto soleggiamento e la necessaria ventilazione.

Ortigia 1889 Viene costruito il mercato coperto. Il progetto del mercato e la direzione dei lavori vengono affidati all’Ing. Capo del Comune Edoardo Troja. I lavori proseguono fino al 1900. La costruzione, accanto all’Apollonion, sorge secondo i criteri di una moderna tipologia con il corretto soleggiamento e la necessaria ventilazione.

1891 Luigi Mauceri pubblica la sua proposta di risanamento della città di Siracusa. Lo studio del Mauceri serve ad analizzare le condizioni igieniche della città, le risorse di acqua potabile del territorio e la situazione delle fogne e degli scarichi. Con grande rigore formula le sue proposte di risanamento edilizio per i quartieri medievali di Ortigia e delinea le nuove linee di sviluppo della città extra-moenia: sul piano Montedoro e nella Borgata Santa Lucia. Non manca di analizzare le condizioni geologiche e stratigrafiche della città e dei dintorni, al fine di suggerire agli amministratori come smaltire le acque domestiche e meteoriche. I suoi studi furono confrontati con ricerche di famosi scienziati stranieri, ciò al fine di adeguare le proposte dirette ad ammodernare la città di Siracusa ad altre realtà urbane d’Europa.

1891 Luigi Mauceri pubblica la sua proposta di risanamento della città di Siracusa. Lo studio del Mauceri serve ad analizzare le condizioni igieniche della città, le risorse di acqua potabile del territorio e la situazione delle fogne e degli scarichi. Con grande rigore formula le sue proposte di risanamento edilizio per i quartieri medievali di Ortigia e delinea le nuove linee di sviluppo della città extra-moenia: sul piano Montedoro e nella Borgata Santa Lucia. Non manca di analizzare le condizioni geologiche e stratigrafiche della città e dei dintorni, al fine di suggerire agli amministratori come smaltire le acque domestiche e meteoriche. I suoi studi furono confrontati con ricerche di famosi scienziati stranieri, ciò al fine di adeguare le proposte dirette ad ammodernare la città di Siracusa ad altre realtà urbane d’Europa.

1900  Demolizione della Porta di Ligne. Il nuovo secolo si inaugura con la demolizione dell’ultimo segno della città rinascimentale, dell’ultima barriera tra Ortigia e la terraferma. Giornali, riviste e libri del tempo si dividono in due partiti: quello degli oppositori e quello degli accaniti sostenitori della cancellazione di ogni segno che potesse ricordare il passato. I lavori proseguono per qualche tempo e in una relazione scritta un decennio dopo dal Dottor Sebastiano Alagona, Ufficiale Sanitario di Siracusa, vengono celebrati come gli unici provvedimenti utili a salvare la salute dei cittadini. 1902 Si discute della linea ferrata Siracusa-Vizzini. Inizia nel 1902, con la prima riunione di un comitato promotore, la triste avventura della linea ferrata Siracusa-Vizzini. Passano decenni perché venisse ealizzata e, poco dopo il suo utile servizio, fu soppressa. Con essa Siracusa, attraverso le gole dell’Anapo, raggiungeva il massiccio ibleo e si collegava ai centri dell’entroterra.

Demolizione della Porta di Ligne. Il nuovo secolo si inaugura con la demolizione dell’ultimo segno della città rinascimentale, dell’ultima barriera tra Ortigia e la terraferma. Giornali, riviste e libri del tempo si dividono in due partiti: quello degli oppositori e quello degli accaniti sostenitori della cancellazione di ogni segno che potesse ricordare il passato. I lavori proseguono per qualche tempo e in una relazione scritta un decennio dopo dal Dottor Sebastiano Alagona, Ufficiale Sanitario di Siracusa, vengono celebrati come gli unici provvedimenti utili a salvare la salute dei cittadini. 1902 Si discute della linea ferrata Siracusa-Vizzini. Inizia nel 1902, con la prima riunione di un comitato promotore, la triste avventura della linea ferrata Siracusa-Vizzini. Passano decenni perché venisse ealizzata e, poco dopo il suo utile servizio, fu soppressa. Con essa Siracusa, attraverso le gole dell’Anapo, raggiungeva il massiccio ibleo e si collegava ai centri dell’entroterra.